La Regione autonoma Valle d'Aosta ha competenza legislativa in materia di toponomastica, come stabilito dall'articolo 2 del suo Statuto speciale (Legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948).

Tra tutte le leggi approvate in materia, una delle più importanti è quella del 1976, composta da due parti: una riguardante la denominazione ufficiale dei 74 comuni della Regione, l'altra le disposizioni per la difesa della toponomastica locale, cioè la salvaguardia dei toponimi di villaggi, frazioni e altre località meno importanti.

Ma accanto a questi macro-toponimi, la nostra regione possiede anche un gran numero di micro-toponimi (nomi di prati, campi, vigneti, ecc.), che rappresentano una parte notevole del nostro patrimonio culturale, una ricchezza che rischia però di andare perduta per sempre.

Infatti, la "memoria" di un gran numero di questi microtoponimi, soprattutto quelli legati alla vita rurale e alla proprietà terriera, estremamente frammentata, è in pericolo a causa dei cambiamenti che hanno interessato l'agricoltura negli ultimi anni: quasi tutti questi microtoponimi rischiano di scomparire a causa dell'abbandono dell'agricoltura.

La Regione stessa si è fatta carico dell'organizzazione dell'indagine e del coordinamento dei lavori, finanziando il progetto.

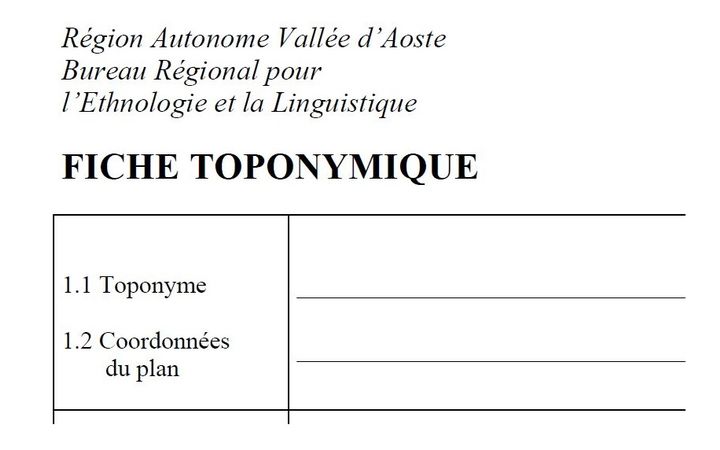

Il supporto scientifico è stato fornito dall'Ufficio regionale di etnologia e linguistica (BREL) attraverso un comitato composto da quattro dialettologi e cinque rappresentanti dell'Amministrazione regionale.

Dotati di un registratore e di una mappa dettagliata del comune oggetto di studio, i ricercatori si sono recati presso gli informatori, scelti in precedenza. Hanno raccolto i nomi dei luoghi nella loro forma patois, li hanno posizionati sulle mappe e hanno compilato una scheda dettagliata per ogni località.

Il materiale raccolto durante le inchieste è stato messo a disposizione dei ricercatori per studi storici, linguistici ed etnografici. Con il materiale raccolto sono state realizzate una serie di pubblicazioni monografiche sui comuni censiti e alcune tesi di laurea in cui l'autore era anche il rilevatore.

Per facilitare la consultazione dei risultati della ricerca e la pubblicazione del lavoro, è stato sviluppato un programma informatico; l'acquisizione dei dati copre ora tutti i 74 comuni della Valle d'Aosta, per un totale di circa 77.000 toponimi.

L'insieme dei dati informatizzati è stato anche parzialmente integrato nel progetto GEOPORTALE, che mira a organizzare le informazioni territoriali, ambientali e socio-economiche della regione.