La Région autonome de la Vallée d’Aoste exerce un pouvoir législatif en matière de toponymie, comme il est établi à l’article 2 du Statut Spécial (loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948) dont elle jouit.

Parmi toutes les lois adoptées à ce sujet, l’une des plus importantes a été celle de 1976, comprenant deux parties : l’une concernant la dénomination officielle des 74 communes de la Région, l’autre les dispositions pour la défense de la toponymie locale, c’est-à-dire la sauvegarde des toponymes des villages, des hameaux et des autres localités moins importantes.

Mais à côté des ces macro-toponymes, on trouve aussi dans notre réalité régionale un grand nombre de micro-toponymes (noms des prés, des champs, des vignobles, etc.), qui représentent une partie remarquable de notre patrimoine culturel, une richesse qui risque, cependant, de se perdre pour toujours.

En effet, la « mémoire » d’une grande quantité de ces micro-toponymes, surtout ceux liés à la vie rurale et à la propriété foncière qui est extrêmement morcelée, est en danger à cause des changements ayant touché l’agriculture au cours de ces dernières années : la quasi-totalité de ces micro-toponymes risquent de disparaître parallèlement à l’abandon de la vie agricole.

L'Administration régionale elle-même a alors pris en charge l'organisation de l'enquête et la coordination des travaux, tout en assurant le financement du projet.

L’appui scientifique a été assuré par le Bureau régional pour l’Ethnologie et la Linguistique par l’intermédiaire d’un comité, composé de quatre dialectologues et de cinq représentants de l'Administration régionale.

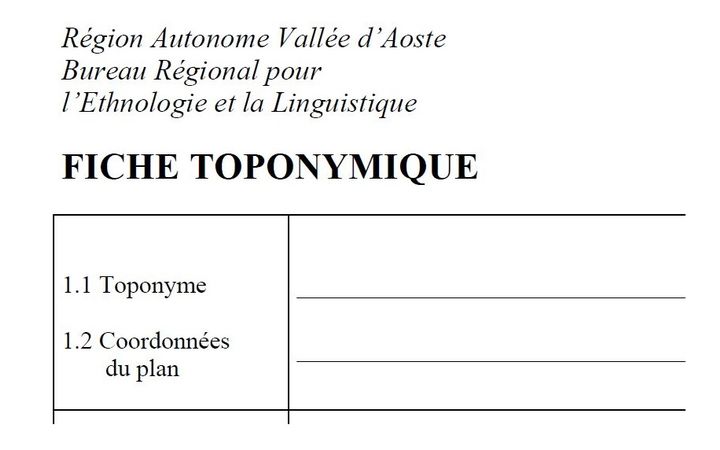

Munis d'un magnétophone et d'une carte détaillée de la commune étudiée, les enquêteurs se sont rendus chez les informateurs, choisis au préalable. Ils ont recueilli les noms de lieux sous leur forme patoise, ils les ont placés sur les plans et ils ont rempli une fiche détaillée pour chaque lieu-dit.

Le matériel recueilli lors des enquêtes a également été mis à la disposition des chercheurs pour des études historiques, linguistiques et ethnographiques. Une série de publications monographiques sur les communes enquêtées, ainsi que nombreux mémoires, où l'auteur était en même temps enquêteur, ont été réalisés à partir des matériaux de l'enquête toponymique.

Afin de faciliter la consultation des résultats de la recherche et de permettre l'édition du travail, un programme informatique a été développé ; l'acquisition des données couvre désormais l'ensemble des 74 communes valdôtaines avec un total d’environ 77.000 toponymes.

L'ensemble des données informatisées a également été intégré partiellement au projet de Géoportail, qui vise à organiser les informations spatiales, environnementales et socio-économiques de la Région.